本帖最后由 Rio-澪 于 2025-7-18 23:50 编辑

起源时代——原初的冒险之旅

1958年,当《Tennis for Two》的简陋画面在布鲁克海文国家实验室的示波器上跳动时,“电子游戏”的概念首次闯入人们的视野(也有人会说是井字棋或阴极射线娱乐装置,但前者偏重研究,不符合游戏的娱乐性,后者未使用计算设备,不符合电子游戏的技术定义)。早期电子游戏玩法较为单一,如模拟网球的《PONG》、太空射击的《电脑太空战》、弹球类的《打砖块》等。玩家只能操控简单的几何图形,在预设的单一机制中进行有限活动。这些游戏尚且没有世界观架构,也缺乏探索元素。虽然它们在当时足以带来前所未有的新奇感和迥异于其他娱乐形式的快乐,但总有人会看得更远——他们不再满足于隔着屏幕作为一名旁观者操纵一个又一个矢量图形,而是梦想着能够进入绚丽多彩的奇幻世界,亲身经历一场场冒险。在线角色扮演游戏的出现,则让这个梦想照进了现实。

在深入在线角色扮演游戏之前,先让我们先了解角色扮演这一游戏类型。在角色扮演游戏(Role-Playing Game)中,玩家通常扮演一个或多个角色,并在一个结构化规则下通过一些行动令所扮演的角色成长。RPG游戏的起源可追溯至TRS公司于1974年发布的《龙与地下城》(Dungeons & Dragons, D&D)。这是一款TRPG(Tabletop Role-Playing Game),它并非电子游戏,而是一款桌游。

玩起来大概是这样的

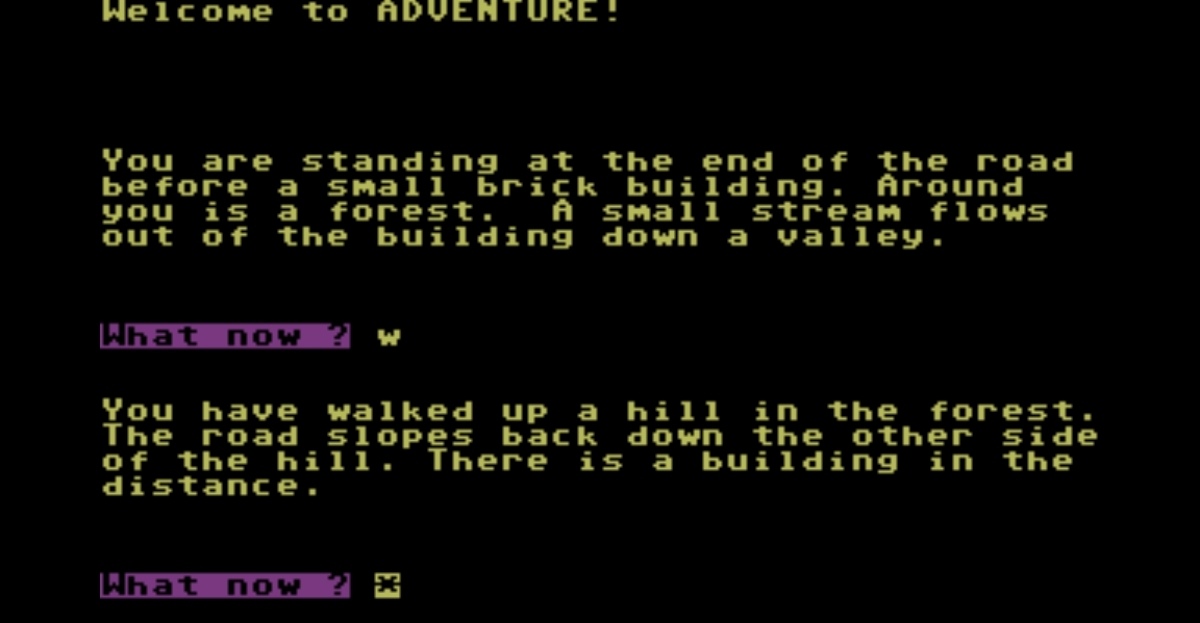

在游玩时,玩家们围坐一桌,并拥有各自的人物卡。其中一人扮演“城主”(Dungeon Master, DM,如今剧本杀的“DM”即源于此),负责准备情节、地图、遭遇、怪物和一个长而连贯的剧情。游戏中的命中、伤害等则由骰子判定。正是这款桌游奠定了RPG的核心元素。1972年,威廉·克劳瑟和唐·伍兹为DEC PDP-10分时共享系统编写一款游戏,并将其命名为《冒险游戏》(Colossal Cave Adventure),这是第一款角色扮演类的互动游戏,其流行程度在当时令人难以置信。继此之后,一大批文字冒险游戏如雨后春笋般涌现。它们没有图形化的操作界面,有的只是以字符构成的简陋界面。玩家可以在文本框中输入指令来操控角色,而游戏的推进、场景演变、房间布局均通过文字描述,玩家需透过文字去想象游戏的“画面”。

以《冒险游戏》的后代、也是最具影响力的冒险游戏之一的《巨洞冒险》(Zork)为例。这款纯文字游戏描绘了一系列相连的房间,玩家输入“n”(北)或“d”(下)等指令移动。而一些物品,比如灯和钥匙,也是需要在游戏中获取的。它以肯塔基州的Bedquilt洞穴为蓝本,并对其进行了极为细致的描绘,以至于首次实地探访的玩家仅凭游戏记忆就能找到正确路线。

巨洞冒险的游戏截图

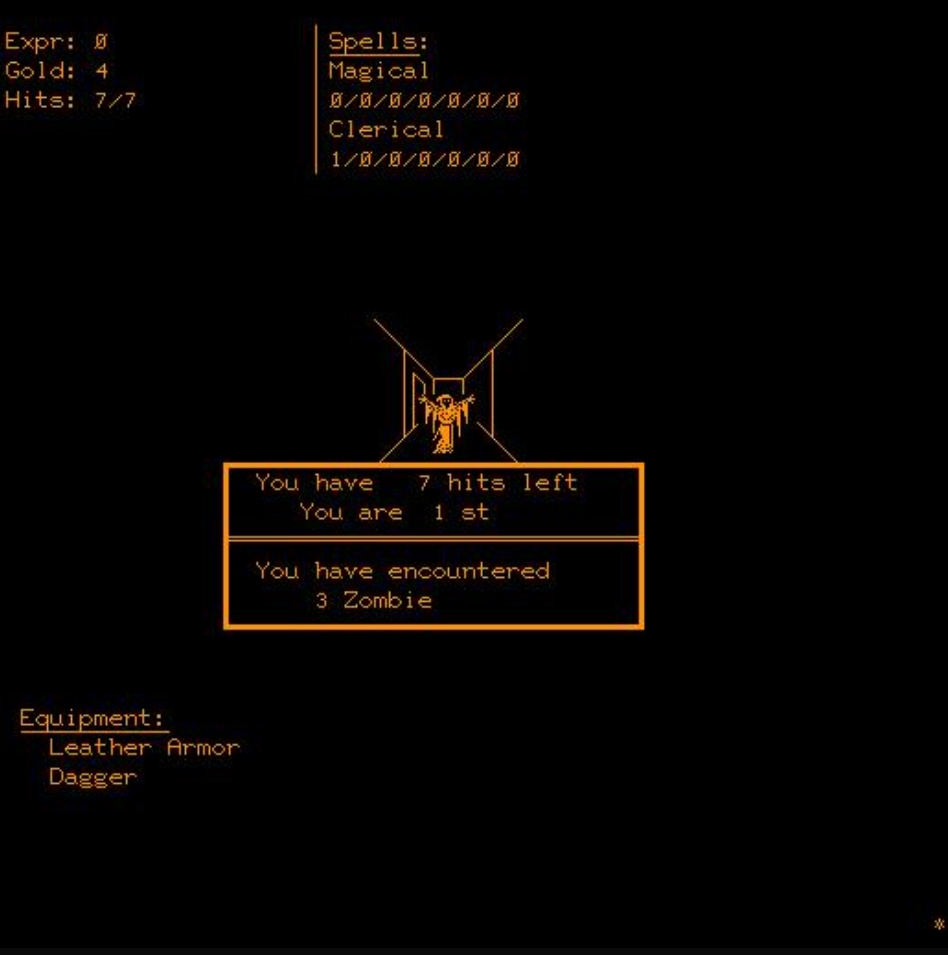

然而,就如同人们对角色扮演的渴望,文字界面的贫乏代入感也让一些人对图形表现抱有期望。同时,早期多人联网游戏(主要在封闭的大学网络中)的出现,人们也更期盼能与其他玩家一起在游戏世界中冒险。于是在此背景下,第一款在线角色扮演游戏《摩瑞亚矿坑》(Moria)于1975年在伊利诺伊大学的柏拉图系统(PLATO)上诞生。这款游戏由查克·米勒创造,是世界上最早的图形游戏之一。它采用精细,繁多的线条和图形构建场景,包括怪物、门、走廊墙壁,这无疑要比一行行描述性的文字更具视觉冲击力。而作为一款联网游戏,《摩瑞亚矿坑》支持200人同时在线,但玩家交流有限,并且世界的持续时间较短(每24小时刷新一次)。

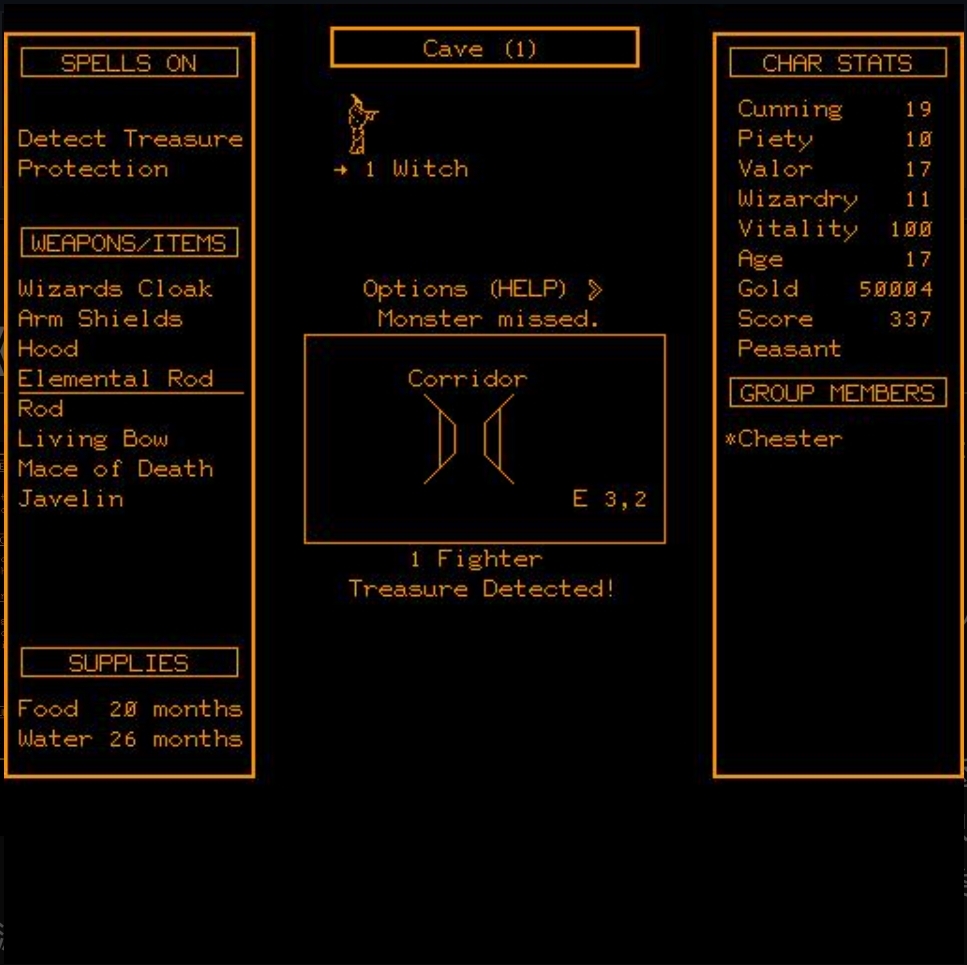

摩瑞亚矿坑的游戏截图,橙色光芒也是柏拉图系统的特点之一

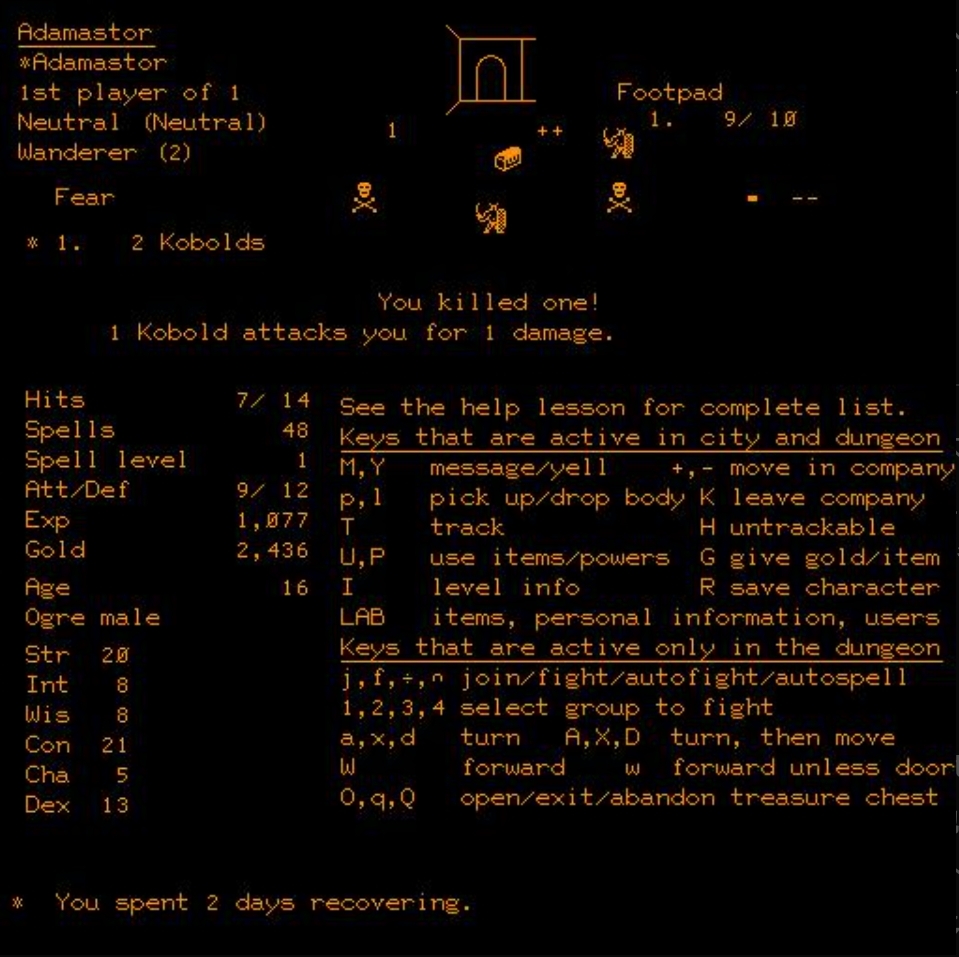

柏拉图系统上的第二款更具互动性的游戏是基于小组的地下城探索游戏《奥布莱特》(Oubliette),但相对于《摩瑞亚矿坑》来说依然没有太多进步,因此这两款游戏对于后来者影响十分有限(柏拉图系统上真正产生较大影响的是1979年的《阿凡达》(Avatar),但这也成了这一系统的绝唱)。

奥布莱特和阿凡达,可以看出后者已经比较完善了

此时的在线角色扮演游戏,就如同一扇已经被推开一条缝的门,只等着后来者将其一脚踹开。而这位后来者,便是诞生于1978年的MUD。

MUD时代——文字世界的造物主

1977年,罗伊·特鲁布肖(Roy Trubshaw)成为了英国埃塞克斯大学的一名学生,学习计算机科学。在大学期间,他接触到了深受D&D和《魔域帝国》(Empire)影响的文字角色扮演游戏《地下城》(Dungeons)。和许多大学生一样,特鲁布肖也被其魅力深深吸引。而在沉迷一段时间之后,他萌生了一个想法:如果能和其他地方的朋友一起在地下城的世界中探索会更有趣。但当时联机仅限于局域网,特鲁布肖的这一简单想法实际上很难实现:你需要所让玩家在各自的电脑上进入游戏,并保证他们看到的是同一个世界。好在当时已经有了“网络”这一概念,而埃塞克斯大学的内部网络也为特鲁布肖的奇思妙想提供了可行性。经过一段时间的研究,特鲁布肖发现了DEC-10主机的共享内存机制,这意味着数据能在不同计算机间流动。而在解决了这一关键问题后,特鲁布肖终于得以一展宏图。

1978年,特鲁布肖在以《地下城》代码为基础的框架上编写了首个正式的基于文本的多用户地下城(Multi-User Dungeon, 简称MUD)游戏。这个游戏只是一个实验雏形,其内部的世界很小,只几个不同的位置。玩家可以导航前往,并和同处一个空间的玩家交谈。随后,理查德·巴特尔(Richard Bartle)加入,他们合作建立了战斗系统和《MUD1》(做完不久特鲁布肖就毕业了,所以MUD1一直是理查德在维护,也因此理查德更多的被视为MUD的创造者)。第一个目标导向的交互式MUD游戏诞生了。

理查德·巴特尔,现在是埃塞克斯大学的教授,以及大型多人游戏行业的研究员

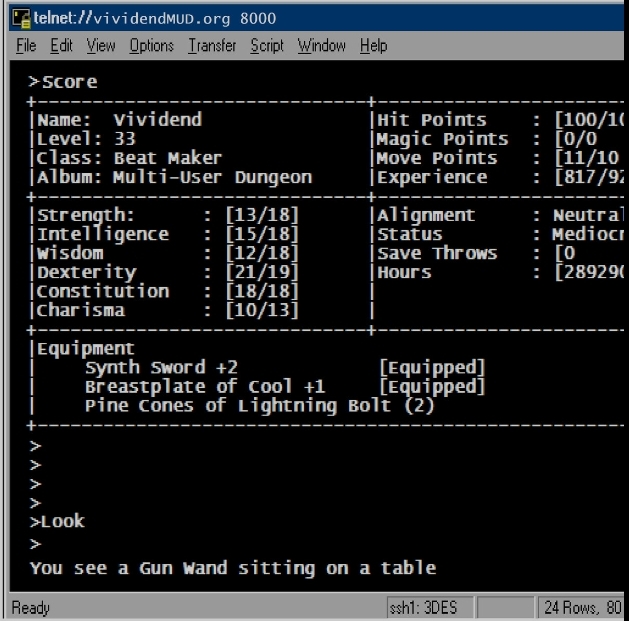

MUD1,现在你仍可以通过www.british-legends.com来游玩

此时还没有本地服务器的概念。为了玩《MUD1》,玩家需要先登录远程服务器,并连接到一个托管游戏的BBS进行游戏(这类由BBS运行附加程序的游戏也称“门游戏”,如1990年的策略游戏《太阳王国精英》和中世纪动作角色扮演游戏《The Pit》)。进入游戏后,玩家会收到角色、位置和事件的文本描述,比如下面这段:

你站在一个十字路口,你的面前有两个方向。左边的道路十分平坦,但通往目的地的路程可能会很长;而右边则是条蜿蜒曲折的小路,也许是条捷径。

> 输入指令

你选择了右边的道路,这条路看起来是条捷径,但是遍布着荆棘,前方也有很多未知的危险。

道路旁的草丛中跳出了三只恶狼,它们向你展开了攻击。

你死了。

是否复活?Y/N

从这段示例中不难看出,玩家可以在MUD中输入命令并处理信息,而游戏则会根据玩家的行动做出相应的反馈。与基于柏拉图系统的游戏相比,《MUD1》的革命性在于更长的世界持续时间,而玩家的信息如经验、关卡和游戏物品等都存储在系统中,方便调取。《MUD1》是运行时间最长的MUD游戏,而随着它的流行,其在英国之外也涌现了众多分支:比如侧重社交和自由创造的Tiny系列(TinyMUD, TinyMuck, TinyMUSH等);硬核向的DikuMUD(其硬编码特性使其能在多数电脑上流畅运行,迅速成为最大分支,并也对后世MMO影响深远);以及国内的武侠风MUD《北大侠客行》(现在还可以玩)。

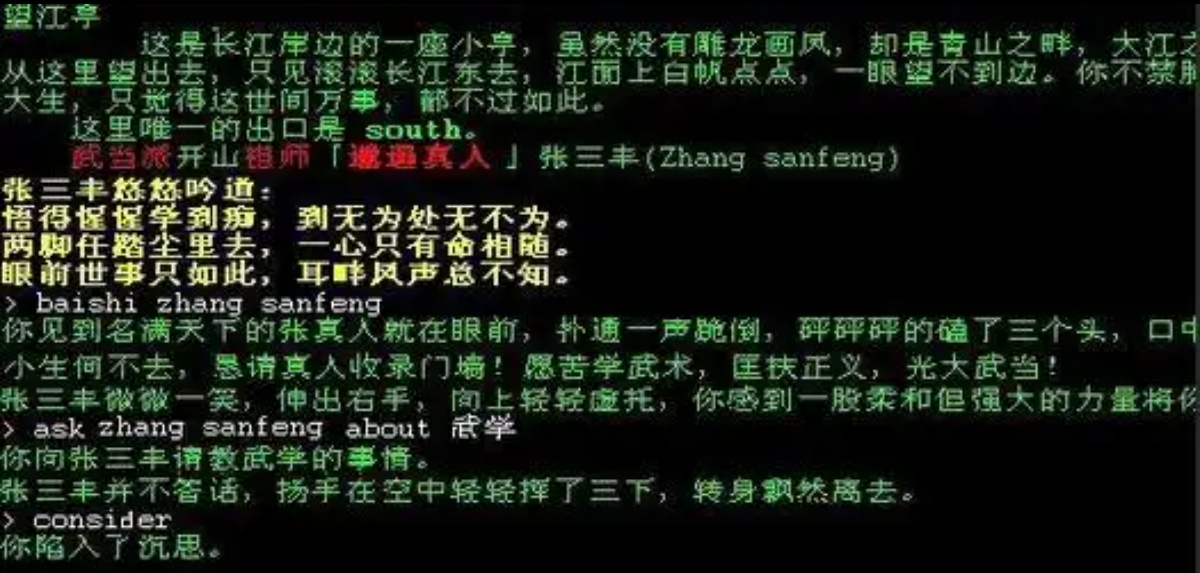

北大侠客行的截图,当时的MUD都是使用英文指令的,所以换到国内就使用拼音代替

当游戏从托管BBS转移到使用调制解调器连接的系统后,本地互联便成为可能。而这一技术的出现则让商业化MUD的曙光初现。

1983年,随着阿兰·克利茨(Alan Klietz)的奇幻RPG《哥特权杖》(Scepter of Goth)的发行,MUD正式步入商业化时代。这款游戏依然遵循传统D&D规则,玩法基于文本和命令驱动。游戏最多支持16名玩家通过调制解调器连接,在各种类型的谜题和团队战斗冒险中进行游戏。此外,《哥特权杖》的创新之处还在于其以“特许经营权”的形式在多地发行,由那些可独立运行该系统的个人拥有并运营。这些个人DM拥有一套简单的“世界编辑器”用以创建事件、重置世界并修改物品属性(有点像现在的私服)。其他在这个时候出现的商业MUD还有1984年的《龙之门》、1985年的《凯斯迈之岛》(这款游戏非常著名,还举办了游戏史上第一场虚拟婚礼,现场有70多名玩家参与),1988年的《AberMUD》和上文提到的的《TinyMUD》(1989)。但就像之前所提到的,MUD之类的文字冒险游戏所提供的文字“画面”终究不如真正用线条描绘的图形直观(当然文字更能激发玩家想象,所以MUD还是收获了一批忠实粉丝的)。因此在图形冒险游戏普及之后,MUD便迅速湮没在历史的尘埃之中。而这次,接过MUD大旗的则是MMORPG。

写在MMO RPG之前:简单图形中的宏伟史诗——《Ultima》

目前公认最早提出MMORPG概念的是1997年的《网络创世纪》(Ultima Online)。而如果你对游戏史有一定了解,你就一定不会对“Ultima”一词感到陌生。这个名字所代表的,正是RPG史上最具传奇色彩的游戏之一——《创世纪》

时间回到70年代中后期。在MUD成功的鼓舞下,无数像特鲁布肖一样的创作者在大学的大型计算机上,用键盘构建着自己心中的地下城。而理查德·加里奥特(Richard Garriott)便是其中一员。他将D&D与托尔金式的奇幻故事相互融合,改编为电脑游戏《阿卡拉贝斯:世界末日》(Akalabeth: World of Doom)(游戏的迷宫难度在整个RPG史上都能排上榜,甚至有人误以为这是款迷宫游戏)。游戏获得了一定程度上的成功,而这也对加里奥特产生了莫大的鼓舞。

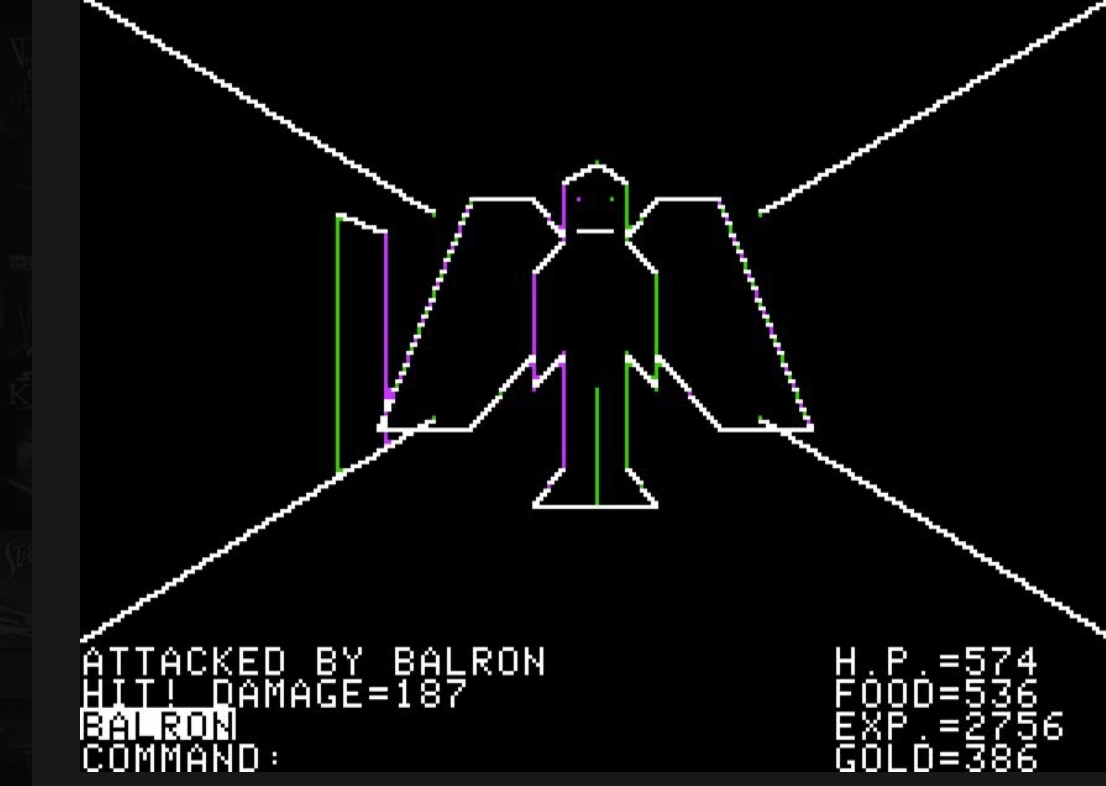

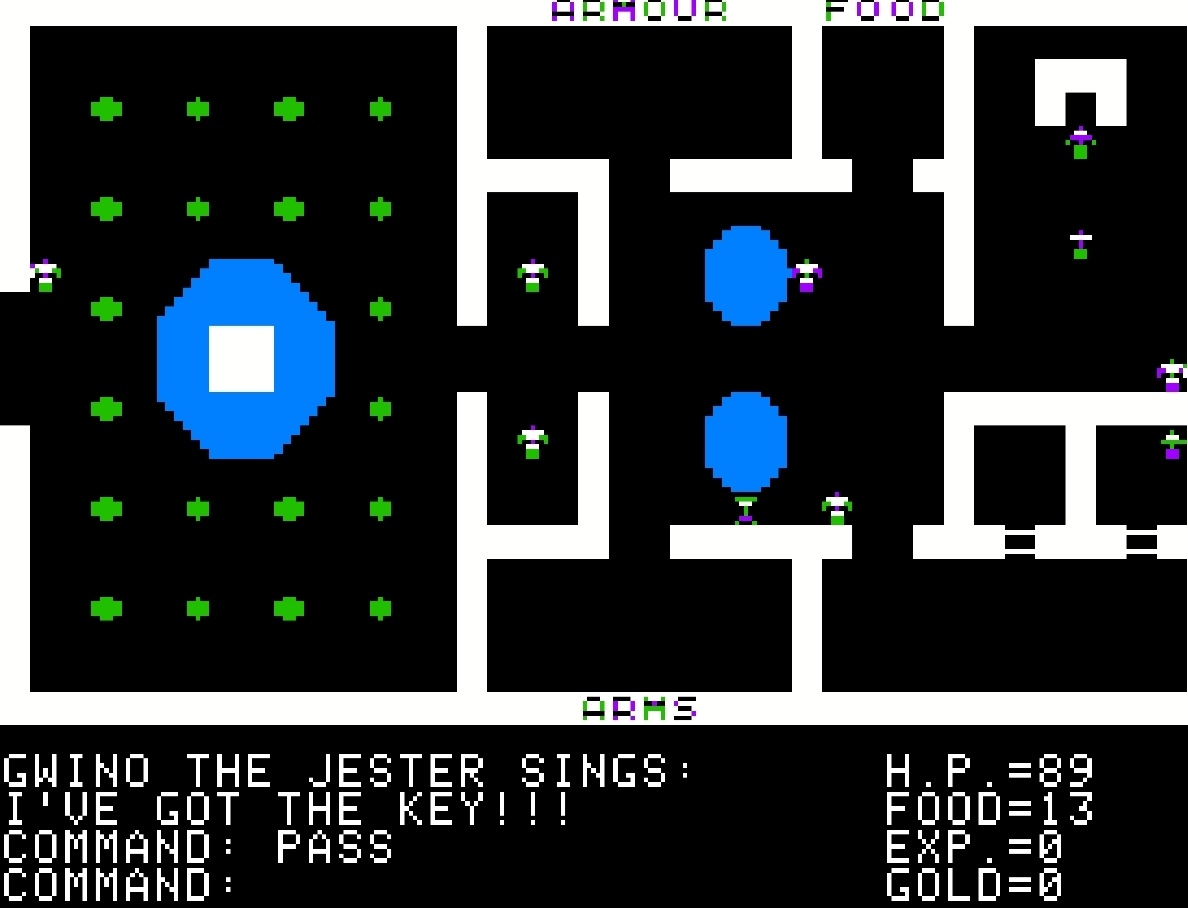

于是,1980年,《创世纪》(Ultima)诞生。它完美体现了那个黄金时代的游戏特性——用简陋画面承载最狂野的幻想。游戏设定在虚构世界索沙利亚(Sosaria),拥有四块大陆。玩家可自由探索城镇、森林乃至地下城

地下城还是以第一人称呈现的,墙壁、怪物等描绘的十分精细

玩家在城镇中可以向商人购买食物物品(你也可以选择偷窃,但此举会激怒守卫),而游戏线索则可在酒馆购买或从吵吵闹闹的弄臣处听闻。

对话框里有位弄臣说他有玩家需要的钥匙

同时,游戏世界并非是停滞不前的。随着游戏进程的推进,世界的科技水平也会进步。商店会上架新的武器和护甲——从铁剑到激光剑,从弩弓到手枪,玩家甚至还可以搞到相位剑。游戏中还有各式车辆、气垫船,以及……一架航天飞机?当玩家坐上航天飞机,游戏还会贴心的显示发射倒计时。而在庄严而又肃穆的10秒倒计时后,航天飞机便会在玩家惊愕目光中缓缓升空,飞向天际。当玩家进入太空后,游戏的视角又会变为第一人称。玩家可在星际基地进港、购买一艘太空飞船,并与太空海盗展开一场激烈的太空对射(类似雅达利8位机的《Star Raiders》)

别样的太空船大战(不是

你以为这就是全部吗?还不止于此!玩家甚至可以进入超空间通道,在无限延伸的点线中体验空间穿梭的虚幻感。

可以说,《创世纪》凭一己之力开创了开放世界的先河。它以颠覆性的设计(四向移动屏幕、高自由度、完整的史诗冒险故事),实现了即使在今天也足够狂野的宏伟幻想。

注:《创世纪》初代1981年发布于Apple II,使用简单几何图形。网上说的那些1986年的版本是Origin System在Commodore 64上发售的复刻版。

MMORPG时代——图形渲染的奇幻世界

继《创世纪》大获成功后,加里奥特又趁热打铁推出数部续作。这些作品无一例外继承了初代的优秀品质(第四代《Ultima IV》还革命性地引入了美德系统,而这种对玩家道德的拷问也成为了后续几部的核心主题),“Ultima”也从一款简陋冒险游戏发展为一个著名的系列(后续作品只是加里奥特授权Origin使用“Ultima”一名的,因此与初代世界观关联不大)。但在《创世纪》之后,再也没有作品能达到当年的高度——直到1997年的《网络创世纪》(Ultima Online, 简称UO)。

游戏截图,本来想用另外一个更能体现游戏特色的图片,但大小限制发不上来

UO是世界上第一款成功运营的大型多人在线角色扮演游戏(在这之前还有比较知名的《子午线59》,但因过早推出和营销不力失败)。UO有着很多不同于当时大部分角色扮演游戏的革命性设计:在UO中,局限玩家行动的不再是固化的内置机制,而是玩家自身的想象力和创造力。除了传统的打怪升级这条路,玩家还可以选择生活职业:你可以成为一名生产者,将矿石锻造成刀剑铠甲;或是成为商人,奔走各地经商;买船出海,当个永不空军的钓鱼佬;甚至,什么都不干,靠向其他玩家乞讨维生(早期互联网讨口子?)

除了多样化的游玩路线外,UO的PVP机制也值得称道:它摆脱了传统RPG的PVP区域限制,这使得战斗可能在任何地方爆发。这其中还有个有趣的案例:UO内测时,加里奥特以“不列颠之王”(《阿卡拉贝斯》和《创世纪》世界中的统治者)的GM身份进入游戏。刚好有个偷了NPC法术的盗贼玩家想要试用一下法术,于是就对着正在向玩家演讲的加里奥特施法尝试,结果加里奥特就这样在众目睽睽之下被击杀。这件事当时轰动了整个网游界,同时也让设计者深刻认识到玩家行为的不可预测性。如果你击杀了一名玩家,那么你会变为红名并受到追捕,这也是“红名”规则的首创。此外,UO极富自由度的设计——如自建房屋(同样也是首创)、植栽系统、宠物系统、纸娃娃系统等,也让玩家在虚拟世界中有了一份牵挂。这些设计建立起了玩家对于游戏世界的情感纽带,极大增强了用户粘性(直到今天仍然有一些死忠粉)。这正是UO作为一款在线角色扮演游戏的成功之处。

起初,UO团队将目标设定为两万订阅玩家,并期望能达到四万。但现实远超他们预期:仅几周玩家数就突破四万五千,而在一年内这个数字飙升到了十万。2003年,UO订阅人数达到巅峰的二十五万(至今仍有活跃服务器)。UO的成功,让全球的玩家注意到了MMORPG游戏。

同时,被吸引的远不止玩家。在开发者和游戏巨头眼中,这是一片潜力巨大的处女地。1999年,Verant Interactive推出《无尽的任务》(EverQuest, EQ)。相较于传统等轴测视角,EQ无疑是3D虚拟世界的开创者。

虽然很粗糙,但这可是货真价实的3D图形

这款游戏开发者都是《DikuMUD》的狂热爱好者,因此游戏内核与DikuMUD极为相似(后来开发团队被索尼收购时索尼还特意发了一个未侵权的公告)。EQ有着很多首创:仇恨系统(怪物会根据玩家行为建立仇恨列表,并优先攻击仇恨最高者)、Raid系统(即大规模的团队PVE,也是副本雏形)、庞大的任务系统、丰富的职业分化、Buff/Debuff、种族天赋等。但由于配置要求对当时的家用电脑过于苛刻,以及设计者为追求真实性而对于游戏设定的过分偏执,EQ未能取得UO般的辉煌成就。在EQ发售后,Verant被索尼收购,而UO的发行商Origin也被EA收购,MMORPG正式进入游戏巨头们群雄逐鹿的时代。

1999到2003年间,有很多大型在线角色扮演游戏发布,比如EA的《模拟人生在线》和《星球大战星系》(模拟人生在线主要是与NPC互动,因此后期大量玩家流失而星球大战星系虽然开局顺利,但承诺内容的缺失和更新的失败毁了这款游戏)、《指环王Online》、《无冬之夜》(这款游戏力图在CRPG中还原D&D体验,很具野心,而其Aurora引擎的拓展性也广受赞誉)、《最终幻想XI》、《第二人生》等。数不清的虚拟世界争相涌现,但活下来的仅占少数,许多失败者甚至未能在游戏史上留下自己的名字。

而到了2004年,《无尽的任务2》(EQ2)发布。这次的续作堪称完美:稳健的设计、精美的图形、稳定的硬件、出色的宣传,再加上一代积累的响当当的口碑,这样一款游戏注定注定不会失败,而事实也证明了这点:EQ的粉丝对此赞不绝口,玩家数也在3个月内飙升至30万。按照以往的标准,这无疑是款极其成功的游戏,但为何如今它几乎不值一提?

因为在EQ2推出几周后,《魔兽世界》(World of Warcraft, WoW)发售了。

魔兽世界几乎是含着金汤匙出生的。其开发商暴雪娱乐在《暗黑破坏神2》的运营中积累了丰富经验,而游戏的设计师罗布·帕尔多(Rob Pardo)、杰弗里·卡普兰(Jeffrey Kaplan)和汤姆·奇尔顿(Tom Chilton)则在MMORPG领域造诣深厚(前两位是EQ的资深玩家,奇尔顿是UO第五个资料片《Age of Shadows》的首席设计师)。与同期追求写实风格的对手不同,魔兽世界选择了更具奇想色彩的美术风格,更易于单人游玩,上手门槛更低。虽然魔兽世界的设计元素并非完全新颖,但它们整合方式则很精妙,而这一切铸就了魔兽世界的辉煌。魔兽世界是如此火爆,以至于其他MMO游戏所获得的成就在其1310万玩家同时在线的巅峰(2014年)下,显得是那样微不足道。

游戏截图实在发不出来,但你可以想象这里有张截图(

不同于其他RPG游戏,魔兽世界在东西方同样广受欢迎,并且有将近一半的玩家来自中国。这其中不知有多少人的游戏启蒙记忆都是从魔兽世界开始的。它的副本系统极具颠覆性:在魔兽之前,游戏的核心资源全部都是在野外的,一旦发生争夺,不擅长PVP的玩家会毫无游戏体验,而魔兽的副本系统则很好解决了这一点,为这些玩家提供了公平享受游戏的平台。同时,装备绑定机制也极大提高了副本参与度,同时副本中频繁的语音交流也引发了语音社交的热潮。而当大型副本开启时,全服玩家上线集结、共同奋战的热闹场面,也成为了无数魔兽玩家的难忘回忆。此外,暴雪独具匠心的设计和对品质的极高追求(现在也成为历史了)也在魔兽中体现得淋漓尽致:西部荒野的建筑贴图是美术总监吉米带团队手绘的;设计师“鬼蟹”格雷戈·斯崔特(Greg Street)在游戏社区认真听取玩家的建议并互动(我还记得小学的时候看到有玩家给暴雪提出建议然后收到了暴雪发的纪念礼包);在“大地的裂变”资料片中,因早期的美术风格与现在的不太协调,于是制作组将整个大陆重置了一遍,尽管没有人要求他们这么做,但他们还是做了。这些种种,构成了魔兽世界独家的成功秘诀。而魔兽最了不起的一点,就在于通过阵营的对立、精彩的世界观以及军团入侵等世界级事件中建立起了玩家对游戏的归属感。那些高喊着“为了联盟!为了部落!”而与伙伴并肩作战、为阵营贡献力量的时光对于每个魔兽玩家都是难以磨灭的记忆。也正因如此,艾泽拉斯比以往建立的千万个虚拟世界中的任何一个,都更加迷人,更加鲜活,也更加难忘。

站在十字路口:魔兽之后的MMO现状与未来

时至今日,自第一款真正意义上的MMORPG诞生,这个品类已走过28载。而在这漫长岁月中,它也改变了许多。

2012年开始,传统的点卡收费逐渐被IAP(游戏内购买)取代。这一转变极大影响了设计师的思路:游戏目的不再是让玩家沉迷,而是想方设法让玩家充值。在此背景下,许多MMO走上了重复任务+重度填鸭式引导+不健康回报循环的歧路。而当失望的玩家从一个游戏跳至另一个时,却发现自己再难找回记忆中那些MMO所带来的原初快乐。这也是为什么《魔兽世界怀旧服》会如此受欢迎——它代表着那个已经逝去的、用纯粹与热爱设计游戏的辉煌时代。

当下,MMORPG类型正在步入低谷,活力与创新产出肉眼可见地萎缩。虽然仍有有《散兵坑》等继承着传统MMO乐趣的作品,但终究难以挽回整体的颓势。然而,低谷未必是MMO的终章,而更有可能是其形态蜕变的预兆。展望未来,与其执着地期待一部《魔兽世界》式的救世神作重现荣光,或是静候某个“元宇宙”或“绿洲”式的概念将其彻底颠覆,倒不如着眼于在线角色扮演游戏如何在技术变革与玩家需求变迁中,找到最适合自己的演化路径。

首先,玩家对“角色扮演”与“社群联结”的渴望从未熄灭,但传统大型无缝世界、强制社交链条与漫长的养成负担正被时代所厌倦。 未来的体验或将趋向更轻盈、更聚焦的形态——比如说是像VR chat一样只留给玩家一个不被打扰的社交框架,抑或是像《博德之门3》联机模式那样依托强叙事展开一场紧密协作的冒险。其次,技术洪流正蓄势待发:VR/AR的沉浸感、云计算的算力解放、AI生成内容的无限潜力,有望打破现有世界的边界与僵化,催生出动态生成、栩栩如生、并能依据玩家行为编织独特故事的崭新世界。就像是《EVE Online》和《散兵坑》的精髓一样,未来的系统或许会更像一套强大的底层规则与工具集,将书写历史的笔真正交还玩家——让联合、背叛、史诗级的冲突与由此诞生的由玩家亲手缔造的“活历史”,成为驱动世界持续脉动的真正引擎。

散兵坑和EVE,前者是二战题材,后者则是科幻星战

最终,“MMORPG”的严格定义或许也将日益模糊。生存建造、动作冒险乃至模拟经营等游戏类型,可能会像无数条支流一般,汇入在线角色扮演游戏的海洋,带给玩家难以被单一标签定义的混合型的虚拟世界体验。

无论如何,虚拟世界的变革已然迫在眉睫。而作为辉煌过后的一代人,我们或许迎来的并非是传统MMO的谢幕,而是一个更加去中心化、多元化、由技术延伸并更能贴近玩家核心诉求的新时代。而其不变的内核——那份关于扮演、联结与共同编织传奇的渴望——必将在新的时代语境下,找到最符合自己的释义。

最后的最后:致仍未完结的漫长旅途

回首过往,在线角色扮演游戏已走过了五十年的漫漫长路。从文字编织的无垠地牢,到柏拉图系统的简陋线条;从MUD以指令构建的幻想疆域,再到UO用想象力点燃的第一把MMO之火;从EQ开创的3D史诗空间,再到魔兽世界铸造的千万人同在的艾泽拉斯传奇...

驱动这段壮阔旅程的核心,始终是人类对扮演另一个自我、在共享的虚拟疆域中探索、成长并书写独特故事的深切渴望。而这份渴望,早已超越了单纯的娱乐,化身为连接无数灵魂的无形纽带。

技术的浪潮奔涌向前,其必将持续重塑虚拟世界的面貌——但无论前路是浴火重生,还是星辰大海,只要人类对幻想世界的向往之火依然跳动,只要玩家踏入下一个未知领域的脚步不曾停歇,那么这段由代码承载梦想、由玩家赋予生命的旅程,就绝不会就此落幕。

因为对另一个世界的向往,早已刻进了我们的基因。这场旅程,从未停止,也还在继续。

To be continued……

|